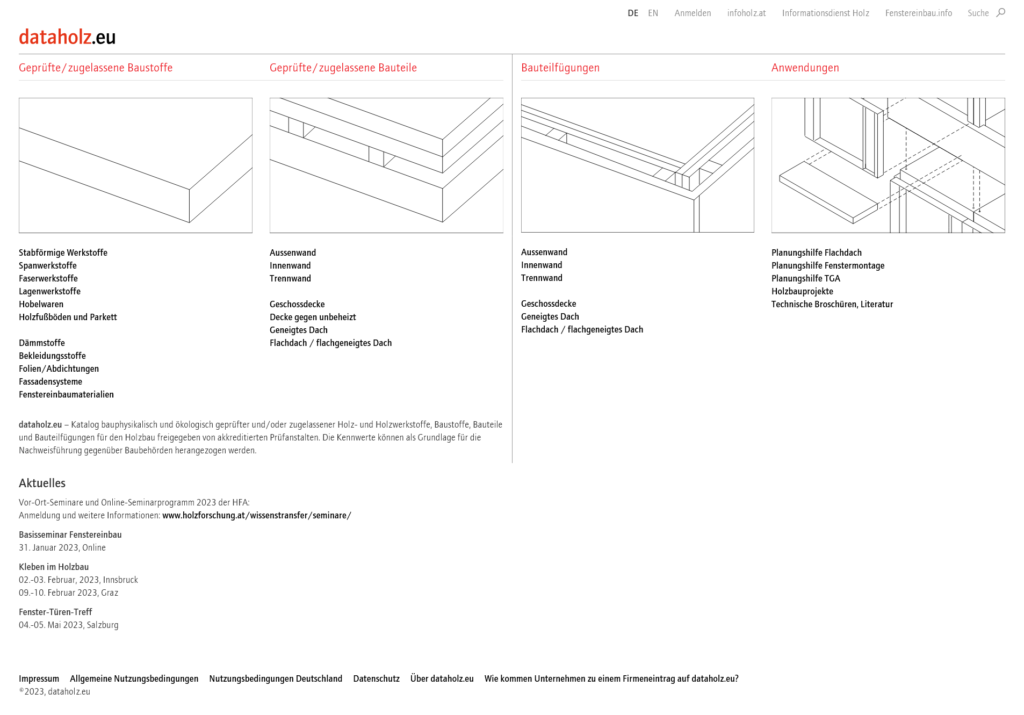

Arbeiten mit Dataholz und Brandschutznavigator

Plattform Dataholz: https://www.dataholz.eu/

Brandschutz Navigator: https://www.brandschutznavigator.de/

Publikation INFORMATIONSDIENST HOLZ: Brandschutzkonzepte für mehrgeschossige Gebäude

Plattform Dataholz: https://www.dataholz.eu/

Brandschutz Navigator: https://www.brandschutznavigator.de/

Publikation INFORMATIONSDIENST HOLZ: Brandschutzkonzepte für mehrgeschossige Gebäude